Die Energie der Zukunft könnte aus der Höhe kommen – im wahrsten Sinne des Wortes. Im neuen Koalitionsvertrag der deutschen Bundesregierung wird Flugwindkraft erstmals ausdrücklich als zentrale Technologie für die Energiewende genannt.

Das ist nicht nur ein politisches Signal, sondern ein möglicher Wendepunkt für eine bislang wenig bekannte, aber hoch effiziente Form der Stromerzeugung.

Was ist Flugwindkraft – und warum ist sie so vielversprechend?

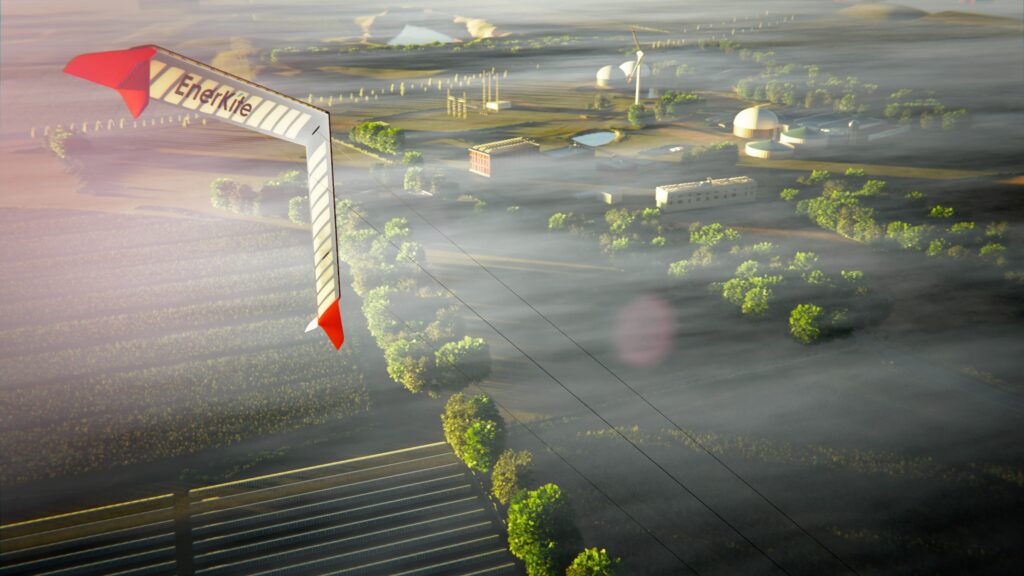

Flugwindkraft nutzt stabile und starke Höhenwinde in mehreren hundert Metern über dem Boden. Statt großer Türme drehen sich hier keine Rotorblätter, sondern fliegende Segel oder Flügel – ähnlich einem automatisierten Drachen –, die an Seilen befestigt sind und mit ihrer Bewegung Strom erzeugen. Diese Anlagen kommen mit viel weniger Material aus und benötigen nur einen Bruchteil der Fläche herkömmlicher Windräder.

Das bedeutet: weniger Eingriffe in Landschaft und Natur, geringere Kosten und ein deutlich größerer Ertrag pro Quadratmeter.

Was steht im Koalitionsvertrag?

CDU/CSU und SPD haben am 9. April 2025 ihren gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgelegt. Ziel ist die beschleunigte Dekarbonisierung – also das Zurückdrängen fossiler Energieträger zugunsten klimafreundlicher Alternativen. Neben Solar-, Wind- und Wasserstofftechnologien wird dort erstmals auch Flugwindkraft explizit genannt.

Die neue Bundesregierung will:

- Flugwindkraft als Schlüsseltechnologie anerkennen,

- gezielte Förderprogramme für Forschung und Entwicklung aufsetzen und

- rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, um den Einsatz dieser Technologie zu erleichtern.

Das schafft erstmals einen politischen Rahmen, in dem Flugwindkraft großflächig erprobt und mittelfristig auch wirtschaftlich eingesetzt werden kann.

Was bedeutet das für Österreichs Energiezukunft?

Zwar stammt der politische Impuls aus Deutschland, doch die Wirkung könnte europäisch sein – auch für Österreich. Denn viele Herausforderungen der Energiewende sind grenzübergreifend: steigender Stromverbrauch durch Wärmepumpen und Elektromobilität, Flächenkonflikte bei Windkraft und Photovoltaik sowie hohe Materialkosten für Infrastruktur.

Flugwindkraft könnte hier eine wichtige Lücke schließen:

- Sie braucht weniger Platz, was in dicht besiedelten oder sensiblen Regionen ein klarer Vorteil ist.

- Sie kann flexibel installiert und leicht transportiert werden, ideal auch für temporäre oder abgelegene Standorte.

- Und sie verspricht niedrigere Stromgestehungskosten – sobald die Technologie serienreif ist.

Was heißt das für Eigenheimbesitzer?

Zwar ist Flugwindkraft aktuell noch keine Technologie für das eigene Dach. Aber sie könnte schon in wenigen Jahren einen Beitrag zur allgemeinen Stromversorgung leisten – als Teil eines intelligenten Energiemix’. Das kann langfristig helfen, den Strompreis stabil zu halten, Versorgungssicherheit zu verbessern und Klimaziele zu erreichen.

Für Eigenheimbesitzer, die bereits heute auf Photovoltaik, Wärmepumpe und E-Mobilität setzen (oder es planen), bedeutet das: Flugwindkraft ist vielleicht nicht die Lösung im Kleinen – aber eine, die das große Ganze stabiler, sauberer und kostengünstiger machen kann.

Fazit:

Die Erwähnung der Flugwindkraft im Koalitionsvertrag ist mehr als ein symbolischer Akt. Sie markiert den Einstieg einer neuen Technologie in die politische und wirtschaftliche Realität. Und vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Energie der Zukunft wirklich aus der Höhe speist.